箱根寄木細工は、その美しさと精巧さから、長い間多くの人々を魅了してきました。その起源は江戸時代の後期にさかのぼります。この時期、箱根地域の職人であった石川仁兵衛が寄木細工の技術を開発しました。彼は、旅行者のための土産物として、箱根寄木細工の技術を用いて製品を作り始めました。その後、この技術は世代を超えて受け継がれ、現在に至っています。

本記事では、箱根寄木細工の特徴、値段、使いやすさについて詳しく解説します。その美しい模様、精巧な作り方、そして一番高い作品についても触れます。また、箱根寄木細工の価格帯や購入方法、そしてその使いやすさについても詳しく説明します。さらに、箱根寄木細工の取り扱い方法やメンテナンスについても、詳しく解説します。

箱根寄木細工は、その美しさだけでなく、その実用性にも優れています。その耐久性は、その製品が日常生活で使いやすいという点でも評価されています。適切な取り扱いとメンテナンスを行うことで、長く使用することができます。

近隣に住む小田原人が伝統工芸である『箱根寄木細工』を詳しくご紹介します。本記事を読むことで、あなたも箱根寄木細工の魅力に触れ、その深い世界を理解することができるでしょう。是非、最後までご覧ください。

匠の技が光る逸品:箱根寄木細工の魅力

箱根寄木細工 雛人形

箱根寄木細工は、富士山のふもと、自然豊かな箱根で生まれた、日本の誇るべき伝統工芸品です。

色とりどりの天然木が織りなす幾何学模様は、まるで万華鏡のように、見る者を惹きつけます。

見た目の美しさだけではなく、驚くほど丈夫で長持ちすることも魅力の一つです。

女性観光客

女性観光客プレゼントに箱根寄木細工を考えているけど、長く使ってもらえるか心配

そんな不安、とてもよくわかります。

大切な人への贈り物だからこそ、見た目だけではなく、実用性も重視したいですよね。

200年の歴史を誇る箱根寄木細工の魅力

箱根寄木細工の歴史は、江戸時代後期にまでさかのぼります。

今から約200年前、箱根畑宿に住んでいた石川仁兵衛という一人の職人によって生み出されました。

仁兵衛は、さまざまな種類の木材を組み合わせ、幾何学的な模様を作り出す、革新的な技法を開発したのです。

彼は駿河で修行した経験から、この技術を習得したと言われています。

箱根は、古くから東海道の要衝として栄え、多くの旅行者がこの地を訪れました。

旅行者への土産物として、箱根に豊富に生育する多種多様な木材の美しい木目を生かした工芸品が作られるようになります。

地元民

地元民長年箱根近辺で暮らしているからわかるのですが、実は多くの家庭に一つは寄木細工の小物があるんですよ

これは地元の人が日用品として使用していることから、その丈夫さがわかりますよね。

なぜ箱根で寄木細工が発展したのか?

それは、箱根には多様な樹種が自生しており、それぞれが異なる色合いを持つため、寄木細工の素材として最適だったからです。

江戸時代から受け継がれた職人の技は、今なおこの地に息づき、世界中から高い評価を得ています。

受け継がれる伝統と現状

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 職人の数 | 約50名 |

| 伝統工芸士の数 | 4名 |

| 伝統工芸士の認定要件 | 経済産業大臣指定の伝統的工芸品の製造に現在も直接従事し、12年以上の実務経験を有する者 |

現在、約50名の職人がその技を受け継ぎ、伝統を守っています。

厳しい基準を満たした伝統工芸士は4名のみです。

その希少な存在は、箱根寄木細工の価値をより一層高めています。

箱根寄木細工は、単なる装飾品ではなく、歴史と文化を伝える、生きた芸術品です。

手に取れば、その繊細さと温もりに、きっと心を奪われるでしょう。

その美しさと希少性から、贈答品としても人気があります。

近年では、箱根駅伝の往路優勝トロフィーに採用されるなど、その価値は広く認められています。

箱根寄木細工は、これからも時を超えて、多くの人々を魅了し続けるに違いありません。

伝統と革新の融合!箱根寄木細工

箱根寄木細工 食器類

箱根寄木細工は、神奈川県箱根地方を代表する伝統工芸品です。

異なる種類の木材を組み合わせて、精巧な幾何学模様を作り出し、日本国内だけでなく、海外でも高く評価されています。

中でも「本間木工所」の4代目、本間昇氏の手がける寄木細工は、まさに芸術品。

本間氏は、2000年に労働大臣より「現代の名工」として表彰され、さらに2001年には黄綬褒章を受章。

箱根寄木細工の第一人者です。

江戸時代から受け継がれてきた「ヅク」の技法を現代に伝えるだけでなく、新しい技術やデザインの開発にも力を入れており、伝統を現代につないでいます。

寄木細工には2つの作り方があります。

ひとつは「ズク貼り」、種板を薄く削り出し、それを小箱などの製品に貼る方法です。

もう一つは「ムク作り」、種板を製品の形に削り出す方法です。

「ヅク」は、木の模様が描かれたシートのようなもので、製品に貼り付けて模様を表現します。

本間氏はこの伝統技術を守りながら、新しいデザインの開発や、箱根に「本間寄木美術館」を設立することで、技術の伝承、啓蒙活動にも努めています。

寄木細工の模様は、天然の木材の色や木目を生かして表現されています。

時間の経過とともに深みが増す自然な木の表情は、使うたびに愛着を深めてくれることでしょう。

進化するデザイン:伝統とモダン

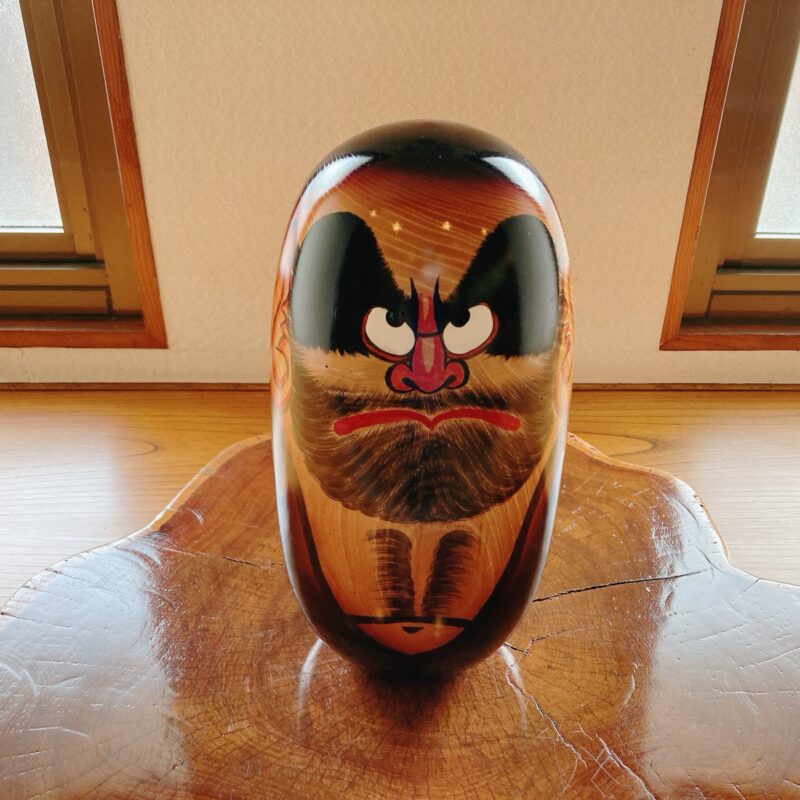

箱根寄木細工 碁玉入れ

長い歴史を持つ箱根寄木細工ですが、そのデザインは時代とともに変化し続けています。

近年、特に注目されているのが、若手職人集団「雑木囃子」の生み出すモダンな作品です。

彼らは、伝統的な技術を継承しながらも、現代の生活に溶け込むデザインを追求しています。

例えば、インテリアやアクセサリーは、その洗練されたデザインから、若い世代を中心に支持されています。

「雑木囃子」を率いる露木清高氏は、老舗「丸甚」で15年間修業を積んだ後、独立しました。

2014年にはミラノサローネ国際家具見本市に出展。

その後も精力的に活動し、その名は世界へと広がり、伝統技術とデザインの新境地を開拓しています。

伝統的な寄木細工のデザインとしては麻の葉、七宝、亀甲などが有名です。

それに加えて「雑木囃子」は、動物や風景などをモチーフにした斬新なデザインにも挑戦しています。

その結果、伝統とモダンが融合した、新しい寄木細工の世界が広がっています。

寄木細工の歴史ある技術を継承しつつ、現代風のデザインを取り入れ、若者の目にも止まるようになり、寄木細工の魅力を現代のライフスタイルと組み合わせることで、現代の新たな顧客層にもその存在を再確認される、新しいステージに向かう、新時代の幕開けといえます。

匠の技を支える箱根寄木細工の製法

箱根寄木細工のカップ類

箱根寄木細工は、一つ一つの工程を熟練の職人が丁寧に手作業で作り上げています。

そのため、細部まで精巧に作られた美しい寄木細工が完成します。

最初に、「種木(たねぎ)」と呼ばれる、模様の基になるパーツを作ります。

これは、色や木目が違う木材を細長く切り出し、それらを接着して作った、模様の部品です。

次に、この「種木」を複数組み合わせ、「種板(たねいた)」と呼ばれる、より大きな模様の板を作ります。

そして「種板」をさらに加工し、寄木細工が完成します。

種板の加工方法には主に2つの技法があります。

ひとつは、種板を特殊な鉋で薄く削り出す「ヅク」です。

これは主に平面的な作品に用いられ、箱根寄木細工を代表する技法です。

もうひとつは、種板をそのまま立体的な作品に加工する「無垢」です。

無垢の寄木細工は、贅沢に木材を使用するため、高価になりますが、その分、重厚感と豪華さがあります。

これらの工程を経て、美しい寄木細工が完成するのです。

しかし、これらの技術は一朝一夕に身につくものではありません。

その技を習得するには、長年の修業が必要です。

だからこそ、職人の技が光る芸術品ともいえる寄木細工が生まれるのです。

女性観光客

女性観光客長年の修業、大変そうだな…

そうですよね。

想像しただけで大変そうです。

地元民

地元民私も箱根寄木細工についてもっと知りたい

私もそのお気持ち、よくわかります。

全集中!寄木細工の制作工程

箱根寄木細工製作 作業風景

では、具体的に寄木細工がどのように作られているのか見ていきましょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 種木作り | 色や木目の違う木材を細長く切り出し、接着して、模様のパーツである「種木(たねぎ)」を作ります。 |

| 種板作り | 「種木」を複数組み合わせ、接着して、より大きな模様の塊である「種板(たねいた)」を作ります。 |

| ヅク削り | 「種板」を「カンナ」という特別な刃物で薄く削って、模様をつけた「ヅク」を作ります。主に平面的な作品に使われます。 |

| 無垢作り | 「種板」をろくろなどで、立体的な製品に加工します。木材をふんだんに使い、豪華に仕上げます。 |

| 仕上げ・乾燥 | 製品の表面を滑らかに磨き、漆などの塗料で仕上げます。木材を保護すると同時に、より美しく見せる効果があります。約1年乾燥させます。 |

| 製品・販売 | 乾燥後、初めて商品として販売されます。 |

これらの工程は、すべて手作業。

職人たちの細やかな技術と努力により、世界に誇る箱根寄木細工が生まれているのです。

地元民

地元民細かい手作業で、手間がかかっているんだな

まさに、その通りです。

多彩な木材が生み出す唯一無二の美

箱根寄木細工 材料

箱根寄木細工の魅力は、なんといっても使用されている木材の種類の多さです。

箱根山系は多様な木々が生育する、豊かな自然に恵まれています。

その自然の恵みである、カエデ、ケヤキ、トチ、サクラなど、なんと50種類以上もの木材が使われています。

例えば、本間木工所では、約60種類の模様を作り出すために、様々な木材を使い分けています。

- 白い木:アオハダ、ミズキ、マユミなど

- 黒い木:エンジュ、ボコーテ、ウエンジなど

その他にも、ホオノキ、カツラ、クルミ、ケヤキなど、多種多様な木材が使用されています。

それぞれの木材は、色も木目も違います。

それらを組み合わせることで、繊細で深みのある模様が生まれます。

箱根の豊かな自然が育んだ、多彩な木材こそが、箱根寄木細工の魅力を支えているといえるでしょう。

職人技の結晶!多様な価格帯の秘密

箱根寄木細工 むく皿類(むく=素材からの削り出し)

手のひらに感じる木の温もり、精巧な幾何学模様、そして様々な色彩の木が織り成すハーモニー。

それが箱根寄木細工です。

キーホルダーや小物入れは、およそ1500円から購入でき、大きい作品や有名な職人の作品になると数十万円の値がつくものまであります。

女性観光客

女性観光客えっ!なぜこんなにも価格差があるの?

きっと、驚かれたのではないでしょうか。

この価格差、実は複数の理由があります。

例を挙げると、木材の希少価値や、作る製品のサイズ、製作工程や必要な時間、さらには、職人の熟練度や、知名度など。

それら要素の複雑な組み合わせが、価格の大きな差として現れます。

本間寄木美術館では、寄木コースター作りを通して、寄木細工の製作過程を深く知ることもできます。

箱根寄木細工の価格の違いは複雑!その魅力

箱根寄木細工 深削り製品

女性観光客

女性観光客こんなに小さな寄木細工が、どうしてこんなに高いの…

不思議に思うのは当然です。

価格が異なるのは、材料費やサイズだけではありません。

使用している木材の品質や、作る製品の複雑さや大きさ、制作時間、そして職人の技量や名声、更には、限定品というレアさも、価格差につながります。

複雑で精巧な模様を、正確に組み合わせ、そして滑らかなカーブに削り上げる、その全ての工程には職人の卓越した技術が必要不可欠です。

箱根寄木細工は価値ある美術工芸品:その理由

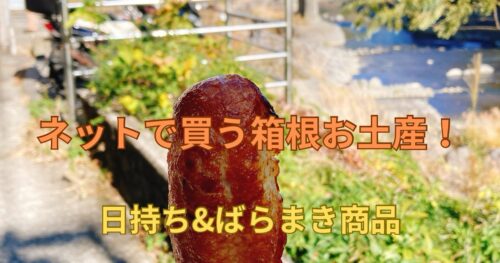

箱根寄木細工 置物

芸術性、精密な技術、そして唯一無二の存在感。

箱根寄木細工の美しさ、その背景にある歴史や、文化への理解を深めることで、魅力がさらに増すでしょう。

職人たちは一つ一つの作品に、江戸時代から続く伝統を現在に継承する熱い思いを込めます。

箱根寄木細工の秘密箱は「日本のおみやげコンテスト2008」でイギリス賞を受賞。

国内外を問わず、高い評価を受ける日本の伝統工芸です。

1点の価値は数十万円?最高級の箱根寄木細工

高価な箱根寄木細工

実際に確認が取れた最も高価な品は、30万円の値が付いていました。

(写真の品は、18万円)長い時間と極限まで高めた職人技術、そして厳選された木材が生み出す至高の美。

高級品は、単なる工芸の枠を超えた芸術作品です。

特別な時間と空間を、演出してくれるでしょう。

価格には、職人が作品に込めた思いや、長い時間かけて身につけた技術への、敬意も含まれているのだと私は思います。

本場で買える!地元民おすすめの購入場所3選

実物を手に取りたい。

そう思ったら、ぜひ箱根へ出かけてみましょう。

多くの寄木細工から選びたい。

そう思うなら、箱根地域の土産物屋や、工芸品店を訪ねてみるのがおすすめです。

オリジナルの寄木細工に興味があれば、工房の職人に直接オーダーができます。

また箱根関所跡、箱根湯本、小田原ラスカでも寄木細工は購入できます。

| 店名 | 特徴 | アクセス |

|---|---|---|

| 浜松屋 | 本場の寄木細工を体験・購入できる | 箱根登山バス「畑宿」下車すぐ |

| 金指工芸館 | 多彩なデザインの寄木細工を販売 | 箱根登山バス「畑宿」下車すぐ |

| 畑宿寄木館 | 見学・販売・体験ができる施設 | 箱根登山バス「畑宿」下車すぐ |

地元に住む私が、特におすすめしたいのは『畑宿』です。

畑宿は、箱根寄木細工発祥の地。

今もなお多くの工房が集まっています。

渋滞で混みあう関所や湯本より、本場の畑宿で、寄木細工の神髄に触れて欲しい。

それが地元民としての願いです。

箱根寄木細工 浜松屋

箱根寄木細工 金指寄せ木工芸館

箱根寄木細工 畑宿寄木会館

箱根を訪れたなら、本物の寄木細工をその手に取って、職人の息遣いを感じてみてください。

美と実用性の融合!箱根寄木細工の魅力

普段使いで実感!箱根寄木細工の良さ

箱根寄木細工 箸セット

箱根寄木細工は、その芸術性あふれる見た目だけでなく、普段使いできる実用性も兼ね備えている点が大きな魅力です。

たとえば、寄木細工のコースターやトレイは、美しい幾何学模様を眺めながら、お茶の時間を彩るアイテムとして活躍します。

さらに、アクセサリーや文房具を美しく収納できる小箱や宝石箱も人気です。

実際に日常生活で寄木細工を取り入れてみると、使い込むほどに木の手触りがなじみ、滑りも良くなっていくことに驚かれるはずです。

年月を経ても色あせが少なく、愛着を持って長く使い続けられます。

女性観光客

女性観光客ただ飾るだけでなく、実際に使えるか心配…

そんな方、安心してください。

私も愛用している寄木細工のお箸は、使い心地も良く、食卓を華やかに演出してくれますよ。

正しく知りたい!寄木細工の扱い方

美しい箱根寄木細工を長く愛用するためには、適切な取り扱い方法を知っておくことが大切です。

ここでは、寄木細工製品の取り扱いで特に気を付けたいポイントを3つ紹介します。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 直射日光 | 変色やひび割れの原因となるため避ける |

| 高温多湿 | 変形やカビの発生につながるため避ける |

| 汚れの拭き取り | 柔らかい布で優しく拭く。化学洗剤は使用しない |

これらのポイントに気を付け、適切な場所で保管することで、寄木細工の美しい状態を長く保つことができます。

美しさを保つ!寄木細工のメンテ方法

箱根寄木細工は、適切なお手入れをすることで、より長くその美しさを保てます。

ここでは、具体的なメンテナンス方法をご紹介します。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 日常のケア | 柔らかい布で優しく乾拭き。汚れが気になる場合は、水拭き後、すぐに乾拭きする。 |

| 定期ケア | 木製品用の天然ワックスやオイルを薄く塗布。美しい艶が出て、乾燥によるひび割れ予防にもなる。 |

地元民

地元民面倒な手入れはちょっと…

寄木細工のメンテナンスは、意外と簡単です。

日常的に優しく乾拭きするだけでも、十分に美しさを保てますよ。

丈夫で長持ち!箱根寄木細工の耐久性

丁寧に作られた箱根寄木細工は、適切な取り扱いと定期的なメンテナンスで、非常に長持ちします。

多くの木片を組み合わせているため、湿度変化による変形やひび割れが起こりにくい構造です。

また、表面は丁寧に研磨され、美しい仕上がりで、手にしっくりと馴染みます。

日常生活での使用にも十分な耐久性を備えています。

大切に使い続ければ、次の世代まで受け継ぐこともできるでしょう。

箱根寄木細工、普段使いの逸品を評価

食卓に彩り、寄木細工コースター活用術

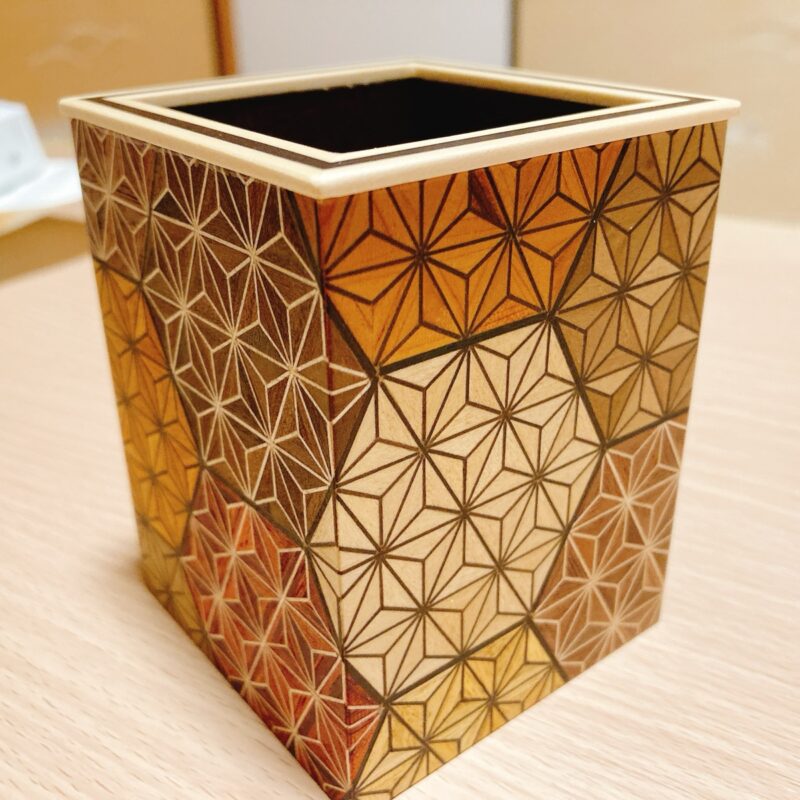

箱根寄木細工 ペン立て類

箱根寄木細工は、美術品としてだけでなく、日常生活の中で使えるアイテムも豊富です。

例えば、寄木細工のコースターは、食卓を華やかに彩るアイテムとして人気があります。

女性観光客

女性観光客せっかくの寄木細工、使うのがもったいない…

そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、心配はご無用です。

寄木細工のコースターは、耐水性・耐久性に優れており、日常使いに最適です。

実際に、私が愛用している寄木細工のコースターは、毎日使っても傷一つなく、美しい模様を保ち続けています。

実用性抜群!寄木細工の魅力的な使い方

箱根寄木細工 トレー類

寄木細工は、コースター以外にも、様々な使い方ができるのが魅力です。

例えば、寄木細工のトレーは、アクセサリーや鍵などの小物を置くのに最適です。

また、寄木細工の箸や箸置きは、食事の時間を特別なものにしてくれます。

私が体験したところによると、寄木細工のトレーは、玄関に置いて鍵置き場として使えば、毎日「木の宝石」とも称されるその美しさを楽しむことができ、おすすめです。

⾧く使える、寄木細工簡単なお手入れ方法

購入した箱根寄木細工 小物入れ

女性観光客

女性観光客寄木細工のお手入れって大変そう…

このように思われる方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、寄木細工のお手入れは、実はとても簡単です。

例えば、小物入れは、柔らかい布で乾拭きするだけで、美しさを長く保つことができます。

| お手入れ方法 | 説明 |

|---|---|

| 乾拭き | 柔らかい布で優しく拭く |

| 水拭き | 汚れがひどい場合は、固く絞った布で拭く |

| 直射日光を避ける | 色褪せの原因となるため、直射日光の当たる場所には置かない |

| 高温多湿の場所を避ける | 木材の変形やカビの原因となるため、高温多湿の場所には置かない |

私が普段行っているお手入れ方法は、使い終わったら柔らかい布で乾拭きするだけです。

たったこれだけの手間で、長く愛用し続けることができます。

魅力全開!箱根寄木細工 選び方3選

箱根寄木細工 むくカード写真立て

箱根寄木細工 ティッシュ箱

購入前にここをチェック!

箱根寄木細工は、その美しいデザインと精巧な作りで、私たちを魅了してやみません。

『ただ、種類が多すぎて、どれを選べば良いかわからない』というあなた。

そうですよね、初めての寄木細工選びは、迷うのも当然です。

大丈夫です、あなたのその気持ち、よくわかります。

私もかつてはそうでしたから。

この見出しでは、あなたがぴったりの寄木細工に出会うためのポイントを、3つに絞ってご紹介しますね。

まず最も大切なのは、あなたの「好き」という気持ちに正直になることです。

寄木細工は、日常に寄り添い、あなたを優しく包み込んでくれる存在です。

一目見て「これだ!」と感じる、直感を信じてみてください。

その直感は、きっとあなたの毎日を豊かに彩ってくれるでしょう。

しかしながら、デザインだけで選んでしまうと、いざ日常で使ってみたら「少し違った」と感じることも。

そこで、使用シーンを具体的にイメージすることも重要です。

例えば、日常使いしたいのか、特別な時に使いたいのか、誰かに贈りたいのかによって、おのずと選ぶべき製品は変わってきます。

例えば、いつも使うティッシュケースや写真立てなど、毎日目にするアイテムで取り入れれば、生活の中に自然と溶け込み、見るたびに心が満たされるはずです。

あなたに寄り添ってくれるデザインと使用シーンを思い描き、本当に欲しい一品を探してみましょう。

値段と品質、賢い選択を

箱根寄木細工は、その繊細な美しさと高い品質で、特別な存在感を放っています。

『しかし、値段の幅が広くて、何が違うのかわかりにくい』。

そんな疑問、当然ですよね。

高価なものと手頃なもの、それぞれの良さを知りたいお気持ち、よくわかります。

安心してください、値段の違いにはきちんと理由があります。

私も最初はそう思いました。

でも、その違いを理解することで、あなたにとって最適な選択ができるはずです。

この見出しでは、値段と品質の関係をじっくり見ていきましょう。

値段の違いを生む大きな要因は、「ズク貼り」と「ムク作り」という技法の差です。

ズク貼りは、薄く削った寄木を表面に貼る技法で、手頃な価格を実現できます。

一方、ムク作りは、寄木そのものを削り出して作る技法で、より手間がかかる分、価格も上がります。

例えば、毎日気軽に使えるコースターや小物入れを探しているなら、ズク貼りの製品がぴったり。

一方、大切な人への特別な贈り物や、自分へのご褒美には、ムク作りの逸品が喜ばれるでしょう。

また、使用されている木材の種類や量、模様の複雑さによっても値段は変わってきます。

例えば、希少な木材や精緻な模様が使われた作品は、その分価値も高くなります。

ここで、ズク貼りとムク作りの違いを表にまとめましょう。

| 項目 | ズク貼り | ムク作り |

|---|---|---|

| 製法 | 薄く削った寄木を表面に貼る | 寄木そのものを削り出して作る |

| 価格 | 比較的安価 | 比較的高価 |

| 大量生産 | 向いている | 向いていない |

| こんな方におすすめ | 初めて寄木細工を購入する方、日常使いしたい方 | 特別な贈り物や自分へのご褒美を探している方、本物志向の方 |

| 具体例 | コースター、小物入れ、キーホルダー | 茶筒、ぐい呑み、秘密箱 |

この表を参考に、あなたの予算や用途にぴったりの一品を探してみてくださいね。

値段の違いを知ることは、寄木細工の奥深い世界をより理解し、満足のいく選択をするための第一歩となるでしょう。

作家とブランド、個性を知る

箱根寄木細工は、作り手の個性が光る芸術品です。

『でも、たくさんの作家やブランドがあって、どうやって選べばいいのかわからない』。

その気持ち、痛いほどわかります。

そうですよね、誰がどのように作ったのかを知ることは、単に製品を選ぶだけでなく、その背景にあるストーリーや、作り手の思いに触れることでもあります。

この見出しでは、箱根寄木細工の世界をさらに深く知り、あなたにぴったりの逸品と出会うための方法を紐解いていきます。

箱根寄木細工には、長い歴史の中で伝統を守り続けてきた老舗工房から、現代的な感覚を取り入れた新しいデザインに挑戦する新進気鋭の作家まで、多様な作り手がいます。

彼らはそれぞれに独自の技術やこだわりを持ち、作品にその思いを込めているのです。

例えば、国の伝統工芸士に認定されている本間昇氏や金指勝悦氏は、長年にわたって伝統的な技術を守りながら、常に新しい表現を追求しています。

彼らの作品は、精緻な模様と確かな技術によって、見る者を圧倒する存在感を放っています。

その卓越した技術は、箱根駅伝の優勝トロフィー製作などにも活かされており、その素晴らしさは折り紙付きです。

また、本間寄木美術館のように、箱根寄木細工の歴史と魅力を現代に伝え、寄木コースター作りなどの体験教室を催している工房もあります。

このように工房へ訪れ、作家さんたちの思いに触れながら、実際に体験してみることでさらに深い魅力を知ることができるでしょう。

他にも、「雑木囃子」のように、若手職人集団が伝統と現代性を融合させた作品で、新たな寄木細工の可能性を切り開いている工房などもあります。

あなたの目で確かめ、自分の好みにあった工房や作家さんを見つけ出すことをおすすめします。

- これらの作り手のこだわりを知ることは、あなたと作品との出会いを、より特別なものにしてくれるはずです。*各工房のウェブサイトや、作品を扱うお店を訪れて、作り手の情報に触れてみましょう。そこには、あなたの心をくすぐる、素敵なストーリーが隠されているかもしれません。

寄木細工選びは、あなた自身の感性を磨く、素敵な旅のようなものです。

じっくりと時間をかけて、あなたにぴったりの逸品を探してみてください。

その一品は、きっとあなたの人生をより豊かに彩ってくれるでしょう。

【箱根の伝統工芸品】江戸時代に箱根で創始された寄木細工は、世界にも類をみない、精密な幾何学模様を有する独特の工芸技術品です。昭和59年に「国の伝統工芸品」として指定を受けました。価値のある伝統工芸品は、家族や友人への特別なプレゼントに最適です。また、日本らしい繊細な技術と丁寧なつくりの工芸品は、海外の方へのプレゼントにも大変喜ばれますよ。

実際に行って分かった!箱根寄木細工の魅力

箱根には、箱根寄木細工の専門店や工房が数多くあります。

実際に作品を手に取って見たり、製作過程を見学したりすることで、箱根寄木細工の魅力をより深く知ることができます。

箱根寄木細工とは?

箱根寄木細工は、江戸時代末期に箱根畑宿で生まれたとされる日本の伝統工芸です。

多様な木材を組み合わせ、その色彩や木目の違いを活かして、精緻な幾何学模様を作り出します。

実際の体験工房での製作工程

実際に現地へ足を運び、地元の職人の方々の製作工程の一部を拝見しつつ、実際のコースターの製作体験をしてきました。

箱根寄木細工の主な工程は以下の通りです。

- 種木作り:模様を構成するパーツを切り出し、接着剤で組み合わせる

- 種板作り:種木を切り、模様の異なるブロックを板状に接着

- ヅク削り:種板を特殊な鉋で薄く削り出す

- 無垢作り:種寄木をロクロで立体的な製品に加工する技法

体験工房では、上記の「種板」を複数組み合わせ、模様を作る体験をすることができます。

箱根寄木細工 体験製作 見本品

まず、体験者は数種類の中から完成品となる見本を自分で選びます。

見本品は木材の性質により、1300円からと値段が異なります。

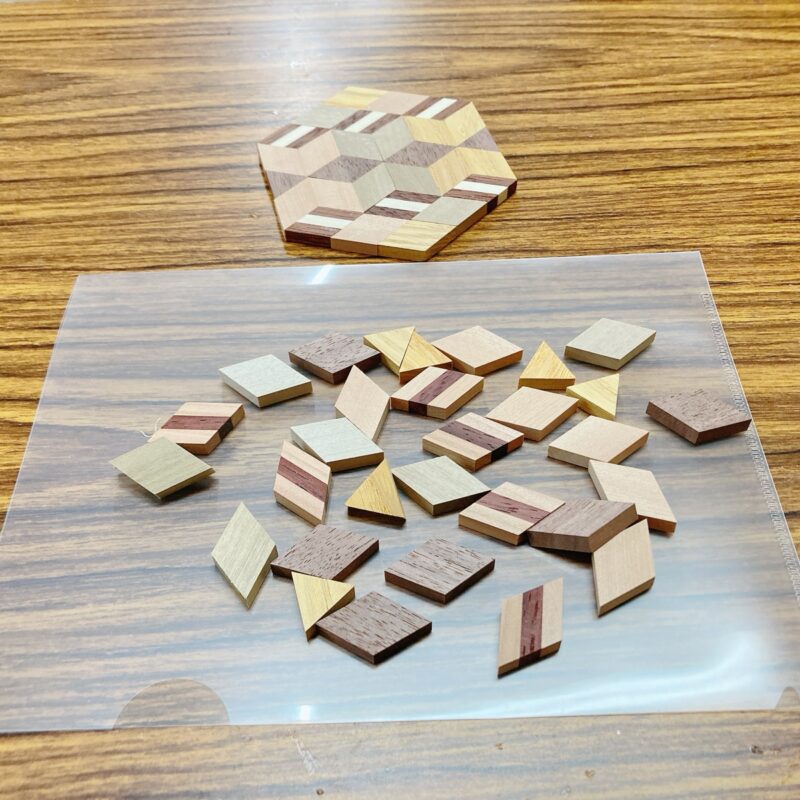

箱根寄木細工 体験製作材料

こちらは選んだ見本を元に、あらかじめ職人さんが用意してくれた、コースターの材料です。

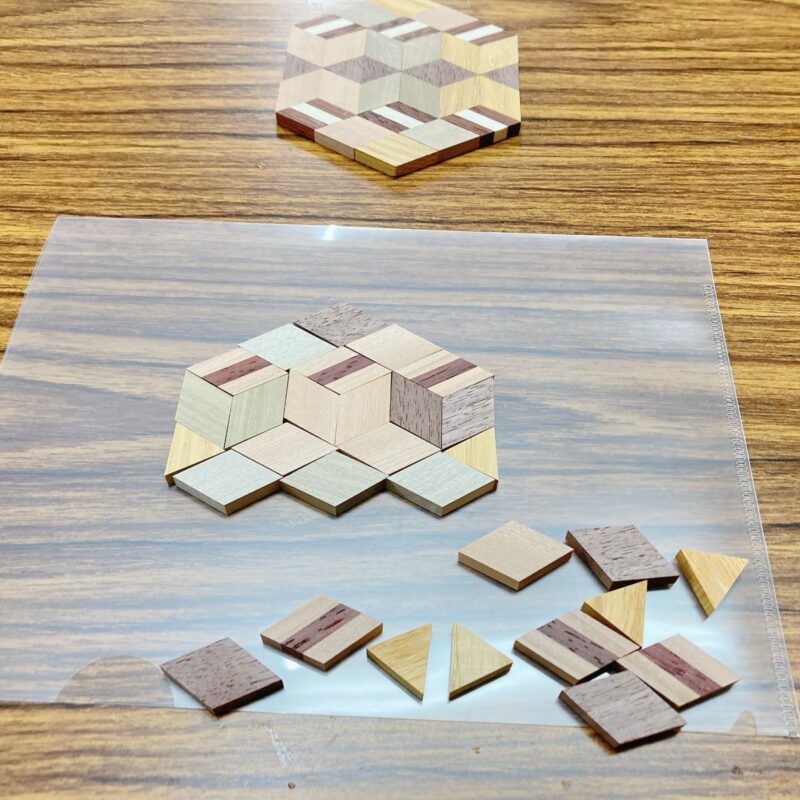

箱根寄木細工 体験製作 第一工程

まずは、見本に合わせて、形と柄を仮組みしていきます。

この際、接着剤は使用しません。

箱根寄木細工 体験製作 第二工程

全てのパーツの仮組みが終わった状態です。

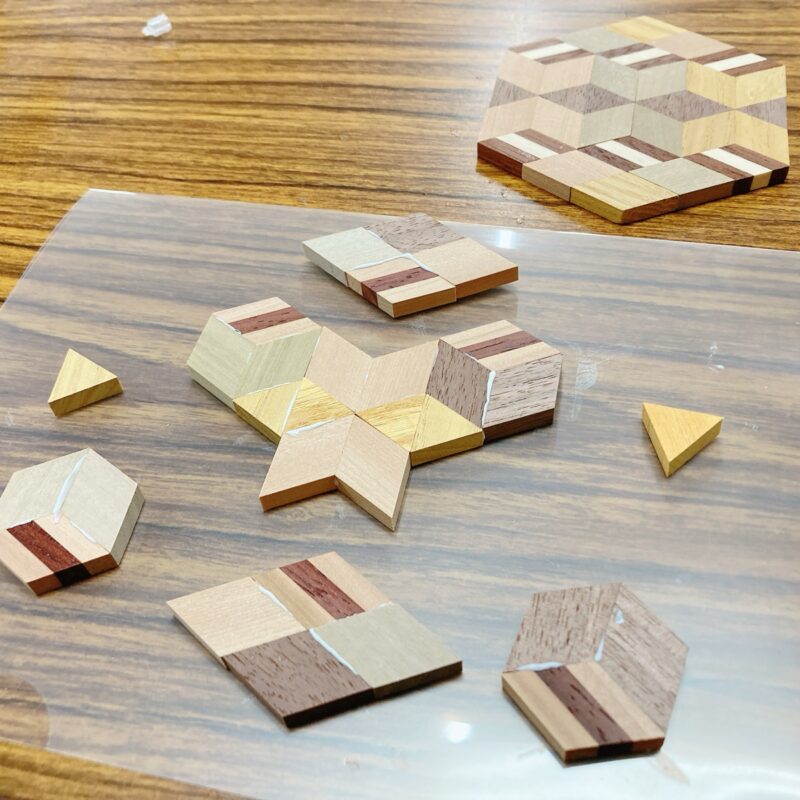

箱根寄木細工 体験製作 第三工程

仮組込後、木工用ボンドで接着をしていきます。

この際、ずれないように注意が必要です。

箱根寄木細工 体験製作 第四工程

仮組みで決めた位置に、丁寧に接着していきます。

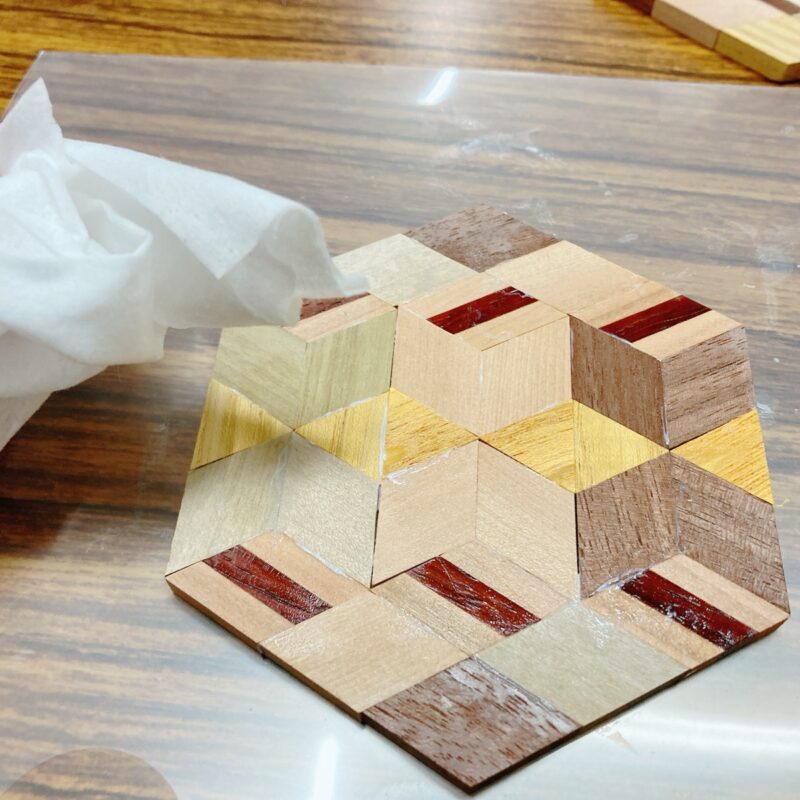

箱根寄木細工 体験製作 第五工程

接着が完了し、乾燥させれば、世界に一つだけのオリジナルコースターの完成です。

伝統工芸の魅力に触れる旅

箱根寄木細工は、江戸時代初期から続く伝統工芸品でありながら、現代の生活にも取り入れやすい魅力的な工芸品です。

体験を通して、その緻密な技術と、木の温もりを、直に感じることができるでしょう。

箱根を訪れた際には、ぜひ寄木細工に触れてみてください。

箱根寄木細工の魅力!特徴と値段、使いやすさを解説 Q&A

- 箱根寄木細工の特徴は何ですか?

-

箱根寄木細工の特徴は、その美しい模様と精巧さです。これらの模様は、異なる種類の木材を精巧に組み合わせることで作り出されます。

- 箱根寄木細工の値段はどのくらいですか?

-

箱根寄木細工の価格は、製品の種類やサイズ、そして作られるのにかかった手間によって大きく異なります。

- 箱根寄木細工はどのくらい使いやすいですか?

-

箱根寄木細工の製品は、その美しさだけでなく、その実用性にも優れています。適切な取り扱いとメンテナンスを行うことで、長く使用することができます。

- 箱根寄木細工で一番高い作品はどれくらいですか?

-

箱根寄木細工で一番高い作品は、数万円から数十万円のものまであります(現存にあるもので30万でした)。特に、希少価値の高い木を使った作品や、複雑な模様を施した作品は高価になります。

- 箱根寄木細工はどれくらい持ちますか?

-

箱根寄木細工は、正しくお手入れすれば、何十年も使い続けることができます。木目は使い込むほどに味わい深くなり、愛着が湧いてきます。

- 箱根寄木細工を修理することはできますか?

-

箱根寄木細工は、修理することができます。ただし、破損の程度によっては修理できない場合もあります。修理を依頼する場合は、箱根寄木細工の工房に相談しましょう。

- 箱根寄木細工の製品はどこで購入できますか?

-

箱根寄木細工の製品は、箱根地域の土産物店や工芸品店、またはオンラインショップで購入することができます。

まとめ:箱根寄木細工をプレゼントしたいけど…選び方のポイントは使いやすさ

箱根寄木細工は、歴史と伝統を受け継ぎながら、現代の生活にも取り入れやすい魅力的な工芸品です。

- 緻密な技術が生み出す美しい模様

- 温かみのある優しい色合い

- 長く愛用できる耐久性

- 手作業による温もり

- 豊富な種類と用途

箱根寄木細工は、日本の伝統文化を感じさせるギフトとしてもおすすめです。ぜひあなただけの箱根寄木細工を見つけて、伝統と美しさを感じてください。